アーユルヴェーダはその人の魅力を引き出してくれます。

そして元々持っているその人にしかない魅力を輝かせることが出来ます。

この世に役に立たない植物はないという言葉があるように、どんな野草にも、どんな人にもその人しか持っていない魅力があると信じています。

『人生というドラマ』を幸せになるために思いっきり楽しんでほしい。

「香亭」は、お客様と私で創り上げるサロンにしたいという想いがありました。

その為に最後お客様がご自身で自分の真我の声を聞けるような、ひらめきのようなものを感じられるような心身を整えるひとときをご用意できればと願っております。

そのひとつが畳for youです。

私が施術やアドバイスをするのみに限らず、最後はお客様自身で完結できるようなものができないか…と自分のお店で自由に表現できるとしたらなんだろうかと考えていました。

ご自身の中に静寂や幸せはあるはずなので、最後は自分で自分の声を聴くということが私自分も含め、人々の追い求めている光のようなものに感じます。

それは私がずっと探し求めている「サービス」に対しての強い想いの一つの形でもあります。

もし、どこかで感動するホスピタリティを感じたとすれば、元々あなたの心の中にある優しい気持ちを思い出させてくれたのではないでしょうか?

人の心を動かすものは、人の美しい情熱と誠意とそこにある愛です。

最初のイメージはロフトに小さな文豪机と、なんとなく畳がいいのではないか。

そして私の心を動かした方のお一人であり、尊敬する芳賀さんの作品で香亭らしい瞑想空間を作って頂きたいな考えていました。

ですが、机や、オブジェなどを都内や地方の骨董店などを自分の目と足を信じ、いくら探して回っても、しっくりくるものは見つかりませんでした。

やがてそれが何故か分かりました。

外に矢印を向けていくのではなく、自分の内側に答えはあると感じたのです。

そうしたら、スッとした気持ちになり、

「お客様が落ち着けるような心地の良い畳を置きたい」

「芳賀さんにその空間をお任せして想いを形にして頂きたい」

に至りました。

畳屋さん探しは、不思議なご縁でした。

いつもお世話になっている、駒場にあるブティックSOMBRELOのオーナーである駒澤さんと、香亭の瞑想スペースについて何かいい考えはないかなぁと、お話しをしていました。

以前から、私は『ロフトに畳を置きたいんです。』と話していました。

駒澤さんは美的感覚とその人の求めている本質を見抜くのに長けている方で、優しい信頼のできる人です。

その駒澤さんがインターネットで畳屋さんを検索したところ、たまたま私の故郷である寄居町の畳屋さんが上がってきました。

それが創業大正六年の河田製畳店様です。

東京にいながらも寄居町の畳屋さんにご縁があるというのは、ほんとうに奇跡のような瞬間で、二人で目を丸くして驚きました。

また偶然にも私の産みの祖母が亡くなり、帰郷するタイミングが重なり、急いで連絡を取り、無理なお願いをして葬儀の日の夕方に河田製畳さんに訪れることができました。

そこで私は“あたたかいおもてなし”と、“仕事に真摯に向き合う”河田製畳さんにとても大切なことを学ばせて頂きましたので、その宝物のおはなしをここでしていきたい思います。

河田製畳さんは私の故郷でもある、埼玉県の北部に位置する寄居町の赤浜という場所にあります。

赤浜は玉淀河原を鉢形城と寄居の街中を繋ぐ、正喜橋(しょうきばし)を鉢形城の方に渡って、荒川を下って行った場所に位置しています。

鎌倉時代には武蔵国男衾郡赤浜村として始まり、江戸時代には川越と児玉往還の宿場町として栄えました。

赤浜は、「赤浜の渡し」という重要な交通の要所であり、荒川を渡るための渡し船が使われていたそうです。

「川越岩(かわこしいわ)」という大きな岩がありこの岩の付近は浅瀬になっているそうで、この岩の傍に鎌倉街道の渡し場があったと伝えられています。

そんな歴史のある赤浜を川の方に入っていくと、美しく手入れされた敷地と大きな看板が出てきます。

香亭のオープン前には、幾度となくお伺いし、瞑想スペースの為の理想の畳をご相談させて頂きました。

最初は、風合いは素朴な感じがいいから、高級品ではなくてわざと荒々しい畳も素敵かもしれないと思っていました。

なんとなくそんなクリエイティブのイメージがあったのです。

ですが、数々の畳面(たたみおもて)のサンプルを触り比べて感じます。

それは、本当の意味での私が香亭を通じてお客様に伝えたい、感じて欲しい“デザイン”なのか…?

肌と直感とは正直もので、自分の中に答えはもうありました。

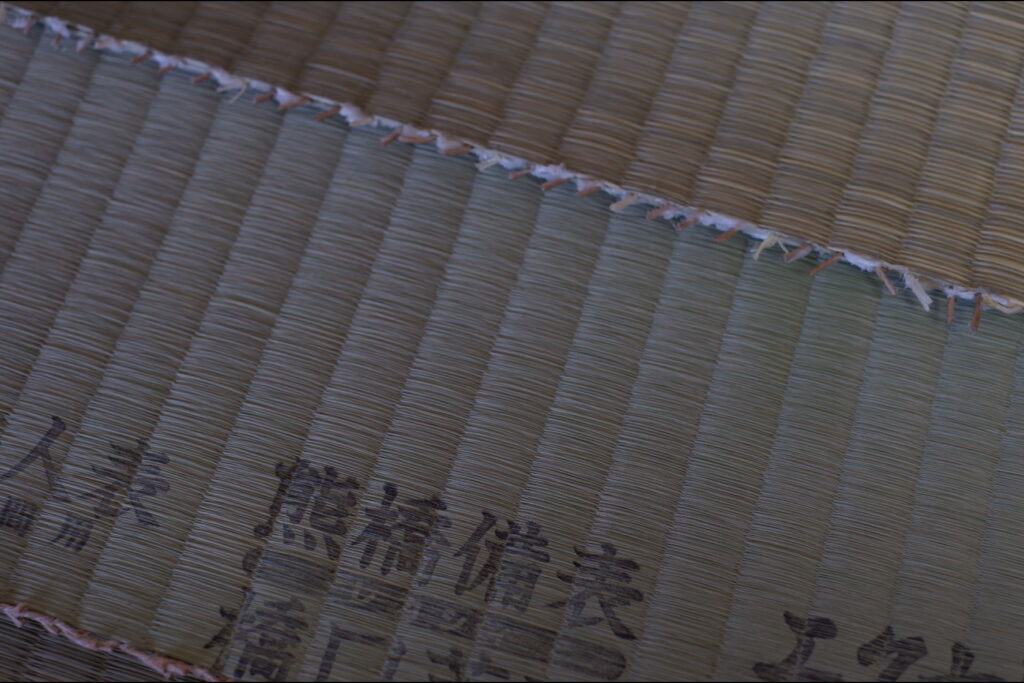

一目惚れをした、熊本県の最高級のい草『ひのさらさ』。

出来上がったばかりの、い草の青々とした緑が際立っていて、

目の詰まり方も飛び抜けて美しく、ふくらみのある表情と触り心地、何より不思議な力強さを感じます。

美しく心が惹かれる。

そうして、畳面は愛情を込めて栽培し、真夏の暑い太陽の下で収穫し、魂を込めて細心の技術で織り上げた橋口さんの「ひのさらさ」に決めました。

ひのさらさは、10年の歳月をかけて熊本県で育成された天然良質い草の新品種「ひのみどり」を厳しい加工基準で織り上げた最高級畳面です。

普通は2500本~3000本のい草を織り上げるのに対しひのさらさは7000本を使用して織り上げます。

金閣寺や二条城にも使用されている、熊本産畳表の最高級ブランドです。

生産者の橋口英明さんは、い草の品評会で何度も金賞を受賞しており、畳業界内でも特に評価の高い生産者様の一人です。

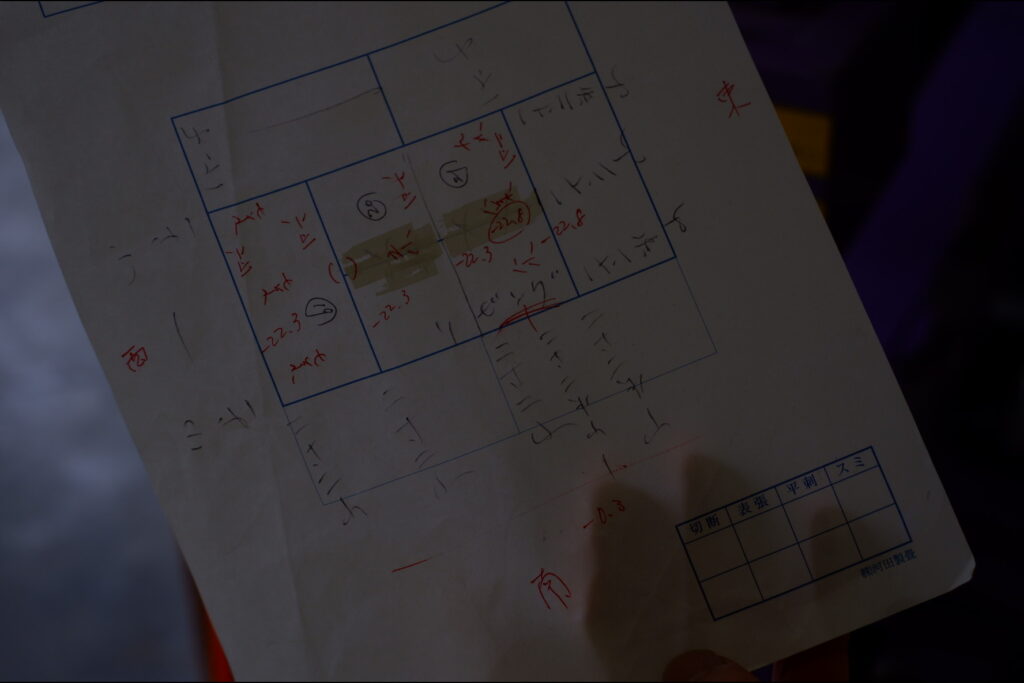

畳のサイズもいろいろあることも今回初めて知りました。

団地間・江戸間(五八)・中京間(三六)・六一間・京間(本間)など地域や間取りなどにより様々です。

お客様は畳はみな同じ大きさだと思われている方が多いですが、この様に規格によって違っております。

諸説ありますが、京間サイズの規格は豊臣秀吉・江戸間サイズの規格は徳川家康が決めたと言われております 。

※河田製畳店様ホームページ スタッフブログ畳のあれこれ より

畳の大きさは、一般的な関東間ではなく、京間サイズで手足を伸ばしリラックスできる大きさをご提案頂き、さらに香亭の空間に合わせて縦横幅も(980×1980)と、通常の京間の規格よりも広くしてありますので、大きな男性の方もごろんと寝っ転がることができるようになっております。

畳縁(たたみべり)は以前、日本民藝館西館の柳宗悦邸や、前田公爵邸和館などの格式のあるお屋敷などを訪れた際に、洗練した黒縁の漆黒色を拝見しそのような伝統的な黒縁に惹かれました。

また茶室には、黒や茶を使うことが多いようで、そういった背景もあり細かいところながらも、その存在感に心が洗われるような気持ちになったのかと感じます。

河田さんで拝見させて頂いた縁のメーカーカタログには、さまざまな色や柄ベリと呼ばれる、柄を織り上げたものもありました。

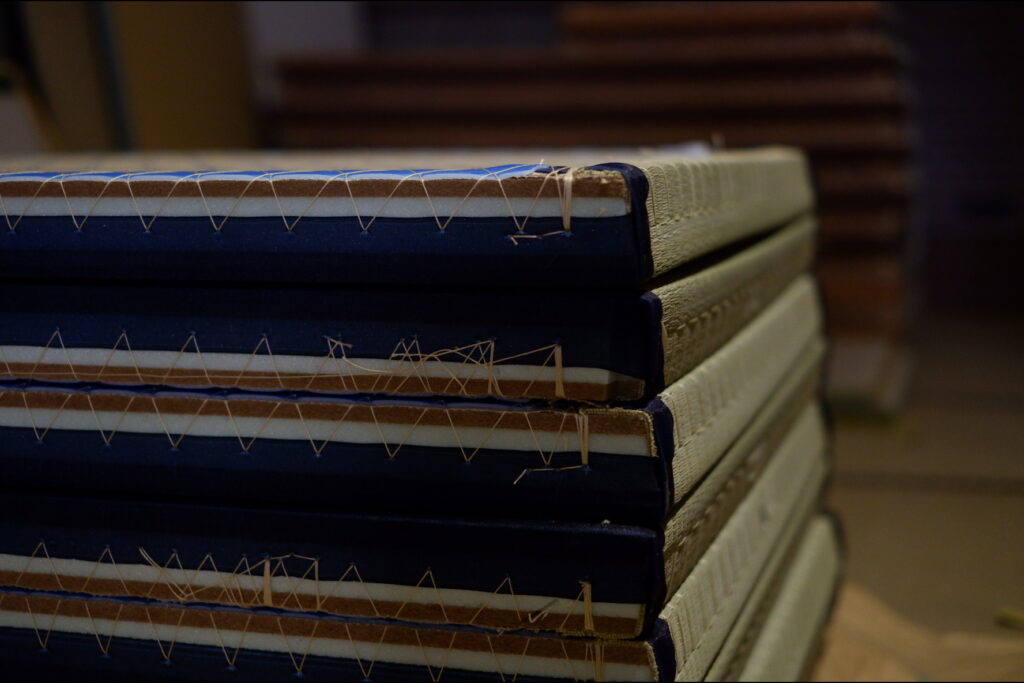

香亭では、希少な天然素材の縁の中でも国産純綿で通常よりも縦糸を多くしている高級品の黒縁(くろべり)を選定しております。美しい艶のある漆黒により、古き良き伝統美を感じて頂けるのではないでしょうか。

実際のカタログには畳縁は半ポリエステルなどの素材が多く、天然素材である100%の純綿がとても少ないことにも驚きました。

半ポリは純綿より強度が高く、美しい状態を保てるため、現代の住宅で主流のようです。

純綿は、擦れたり、色が褪せてきたりすることで化学繊維を選ぶシェアが大きいとのことでした。

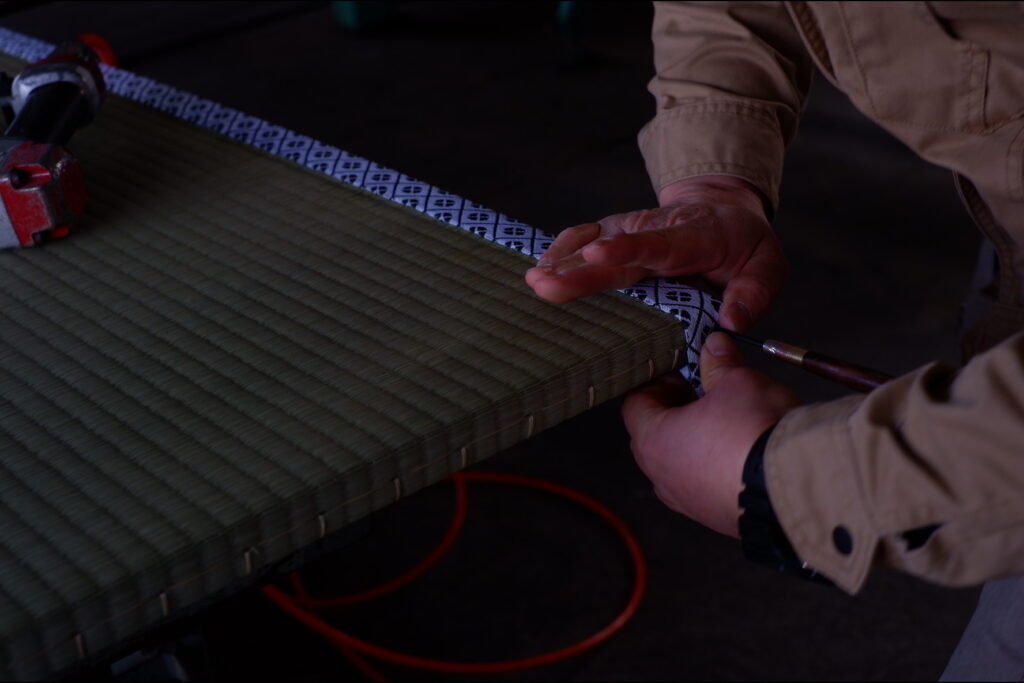

また、細かいところではございますが、畳の側面は、畳縁を縫い合わせ幅を広くし畳床を覆い、均等な『千鳥縫い』で仕上げて頂いております。

こちら私が惹かれたディテールで、畳の美しさを出す為に美しい千鳥縫いをあえて魅せるように製作して頂きました。

畳床(たたみどこ)はどのようにするかも、大きなポイントでした。

畳床とは、畳の中にあるクッションのような芯材部分です。

今回使用して頂いたものは、ダイケンの建材床スタイロ(木の繊維を砕いて固めたもの)で、香亭はその上にクッション材を入れた6センチ仕上げで厚みを持たせることで限られた環境の中でも、お客様が畳に身を委ねたときに、心地の良い藁の上を表現して頂いております。

本来であれば、昔ながらの素朴な畳のような藁床(わらどこ)にしたかったのですが、香亭で置き畳の設置部分の床面がモルタルな為、湿気が溜まり畳床が痛みやすく、カビなどの原因となるリスクがある為、通気性の良い素材がベストとの事でした。

お客様に心地よいお時間を過ごして頂きたいのに、天然に拘るがあまりカビなどでお身体を悪くしてしまう恐れもあるその拘りは本末転倒だ!ということにもプロフェッショナルなご提案のお陰様で気づきました。

また、藁床は重量が重くロフト空間への搬入が難しいこともあります。

憧れの藁床については、きっと香亭がまた次のステージになった時にご縁があるということでしょう。

私はすべてのものや、人、命においても天然、自然、純粋な物質の持つ経年変化がそれぞれのストーリーを感じ、味や趣であり、そこにもまた美しさや、深い愛着を感じます。

それはひのさらさの畳面や純綿の畳縁に対しても同じで、香亭で息をしてお客様や私と共に育って行くのが楽しみに感じます。

でもそれを支えてくれる、現代のメーカーさんの努力で出来た畳床や、畳を製作する過程の技術の進化にも改めて敬意と感謝を感じることが出来ました。

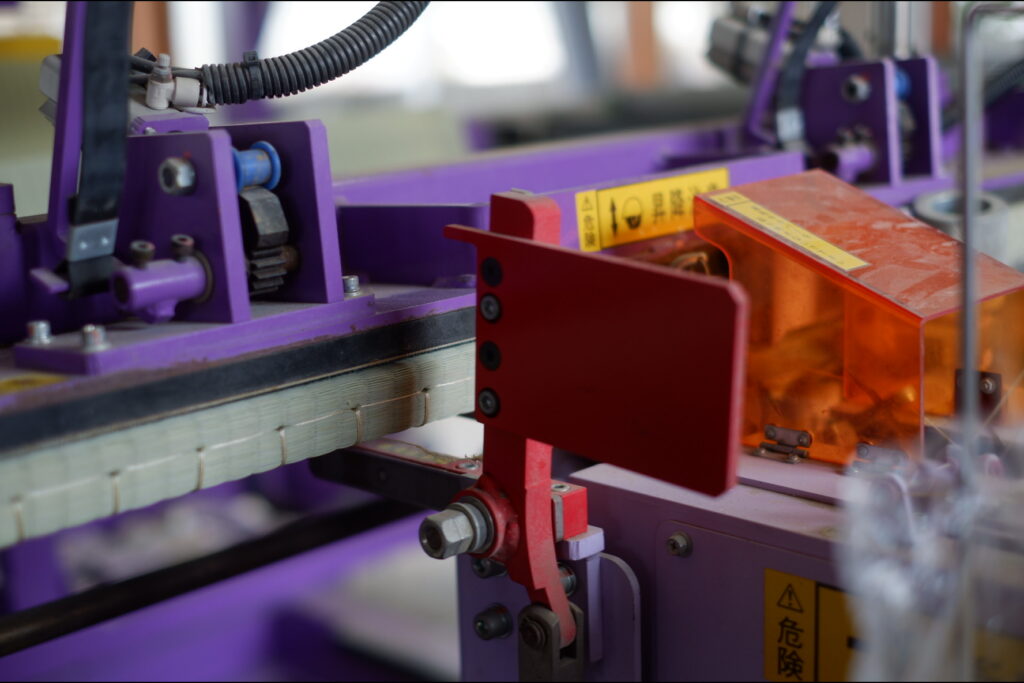

河田製畳さんの素晴らしいところは、伝統工芸と、近代の社会の融合のバランスです。

日本の工芸品や伝統を守る為にも、現代の生活スタイルと調和するということは何事においても大切だと感じさせられます。

実は、寄居町にはもう一つ、老舗の畳屋さんがありましたが、残念なことに去年閉業してしまったようです。

変容する厳しい世の中になってきてしまったことをここでも感じます。

ただ、全ての物事には陰と陽があるとういものです。眩しい光にも影はあり、どんな暗闇の中にも光はあります。

そんな世の中で私は、運よく故郷の河田製畳さんにご縁があり、畳を製作して頂きましたが、これからも畳替えの時などずっとお世話になりたいと願っています。

これは、ただの運だけなのでしょうか?

ぜひ、皆さんに見て頂きたいのは河田製畳さんのホームページです。

そこには、畳について事細かく、わかりやすく愛情を込めて真摯に向き合っている姿勢が見えます。

ブログも、なんだか心からお客様の笑顔のためにお仕事に向き合っている喜びを自然と感じます。

今後、河田製畳さんの五代目をご子息が受け継がれるとのことで、現代社会への新しい取り組みにも挑戦されているということを私の実家に送ってくださる、車中で少しお話しをして下さいました。

私は、東京にいながらもこの情報社会の中で、光に向かって行動している、河田製畳さんに出逢えたのです。

現代社会において、5000年前に発祥したアーユルヴェーダの時代とは、環境も大きく変化しました。

畳であっても、アーユルヴェーダであっても先人の智慧は、とても本質的なことだと感じる日々です。

ですが、生きるために働くということ、そのために経済を回すことは共存すること、調和することも必要となって行きます。

誰かのためを思って、自分の仕事、代々受け継いだお仕事を今の時代に落とし込むということを河田製畳の皆様はされているんだなと感じました。

だから私はとても尊敬しています。

今年の初め、私はこの一畳の畳について、お客様にお伝えしないといけないと感じました。

その想いを河田さんにご相談したところお忙しい中、お時間を割いていただき、畳を製畳する過程の見学を快く受け入れて下さいました。

本当に感謝の気持ちでいっぱいです。

創業大正六年の歴史ある河田製畳店を継承される河田さんは深くあたたかいお人柄。

その日もこちらが無理にお伺いしたにも関わらず心からの深いおもてなしと、畳について私の質問ひとつひとつにとっても誠意を込めたご対応をして下さいました。

この日は寒かったのもあり、工場の業務用ヒーターを付けてくださったり、温かくてほんとうに美味しいチャイを淹れてくださいました。

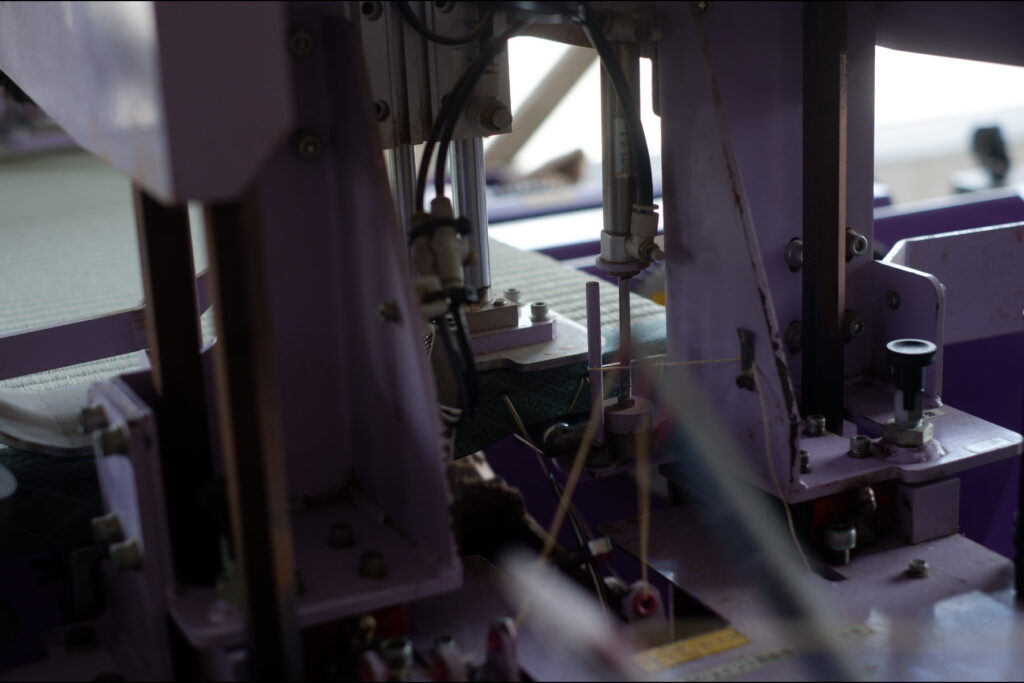

畳職人歴13年の藤野さんは、穏やかな優しさと畳に愚直に向き合う職人らしさが光るお人柄です。

私も、このお仕事を長く続けたいと思っているので藤野さんのお仕事の秘訣をお伺いしました。

『畳を敷いて綺麗になったという事と、お客様が喜ぶ姿を見ることがモチベーションとなる』と照れた笑顔で伝えて下さいました。

私は実際に東京の渋谷の香亭まで藤野さんがお一人で畳を運んでくださり、ロフトに設置してくださった時の「よこがお」を見たことがあります。それはほんとうに何ものよりも美しいキラキラとした純粋な笑顔でした。

そんな恩人である、河田さんと藤野さんのご好意によりお忙しい中、なんと一畳を作る過程を丸ごと拝見させて頂くことが叶いました。

昔からの変わらない一寸表記

昔は畳を包丁で切っていてそのため、包丁の歯はどんどん変化してゆきます

職人さんは道具を自分の手に合わせていくという工夫がみられる

畳を敷いている状態から、持ち上げたり移動するために使われる

畳面を畳床に縫い付ける作業

ジグザグに縫い付けることで、縁を丈夫にし、ほつれを防ぐ

縁幅は基本一寸(約3cm) 細いとスッキリ見える

床の間などは一寸四分(四分は1.52cm)の時もあり、畳の大きさなどによって調整する

そもそも畳の始まりは縄文時代に遡り、平安時代にはお殿様や貴族のような当時身分の高い人が邸宅で板敷に敷き座ったり、寝たり、客人をもてなすための道具とされていたようです。

お殿様が座ったり、寝たりしていたのが、香亭のような置き畳のルーツと知り驚きました。

おしゃれな、モダンな家にポツンとある置き畳など、勝手に置き畳は現代住宅の構造に合わせて出来た最近のものなのかなと思っていたからです。

私の実家にもある、ばぁちゃんの部屋のような部屋全体に敷き詰めるような畳は鎌倉時代からになるそうです。

江戸時代には庶民にも広がり引越しの時には畳ごと持って引っ越しをしたというのですから、

それほど、日本人と畳は一緒に生きてきたんだなと、深い繋がりを感じることが出来ました。

よく、賃貸サイトなどでをお部屋を検索すると、築年数の経ったマンションでは洋室一部屋、和室一部屋など和室のある物件がありますよね。

河田製畳さんも昔は多摩ニュータウンの団地にも畳を入れていたそうです。

そんな全盛期には、機械を導入して1日に200枚くらい畳を作っていたそうです。手縫いでは一日12枚ほどが限界ということ。

和室のあるお部屋は退室するときに表替えという、畳表と畳縁を新品に交換する作業があったといいます。

ですが今は畳のお部屋自体少なくなってきたのではないでしょうか?

『お部屋は何畳(帖)?』

など畳で計算すると感覚的にも分かりやすかったり、日本人にはそれほどまで感覚に畳が根付いているのだと、いま改めてハッとしました。

実家の私の子供部屋は6畳で、昔は8畳ある子供部屋がずいぶん広く感じ、羨ましく思ったものです。

今思えば、子供ながらに「一畳って大体これくらいだな」という肌で感じる直感があったのですね。

いつも河田製畳店の皆様には故郷の温かみを感じるおもてなしと、信頼のおける誠意あふれるプロフェッショナルなご対応を頂き、そのお仕事における姿勢には脱帽し、学ぶことばかりです。

今回、私は自分でお店を始め、改めて仕事への姿勢や、これからの時代の中でどのように人々に寄り添い、社会的貢献をするのかという仕事の姿勢を河田製畳さんに畳を通じて勉強させて頂けたことも宝物です。

そして心強い勇気を頂きました。

まだ何者でもない私の想いを汲み取ってくださり、向き合ってくださった河田製畳店の皆様に心より感謝をしております。

これからも、河田製畳店様の皆様が永く素敵なお仕事をされ繁栄されることを、心より願っております。

アーユルヴェーダもしかりで、4000〜5000年前の生活と現代社会で、先人の築いた素晴らしい叡智をどのように現代に落とし込むか、調和するかを香亭なりに表現し融合していきたいです。

ぜひ、ご来店のお客様には、想いの詰まった畳で、自分の心の声を聞いてみるような、思い思いのお時間を過ごしていただけましたら幸いです。

コメント